20 バルザックと神秘主義と現代

「バルザックと神秘主義と現代」は1998年に執筆し、ブログ「マダムNの覚書」で公開後、『気まぐれに芥川賞受賞作品を読む 2007 - 2012(Collected Essays, Volume 2)』「第二部 文学論」(Kindle版、2014年)に収録済みのエッセーである。

作品の神秘主義的な傾向から、当ブログでも公開することにした。

出典:Pixabay

わたしの大好きなオノレ・ド・バルザック(Honoré de Balzac、1799年 - 1850年)は51歳で死んだが、眠気覚ましの濃いコーヒーのがぶ飲みが一因ともいわれている。

わたしもコーヒーを飲みすぎることがある。目を覚ますためではなく、ストレスをまぎらわせるために。そのストレスの内容を分析してみれば、才能の乏しさや筆の未熟さに起因するストレスがあり、さらには、わたしの書きたいものと通念との乖離に起因する大きなストレスのあることがはっきりする。

バルザックの「谷間の百合」ほど、わたしを酔わせた小説はない。抒情味ゆたかな、気品の高い恋愛物で、全編に百合の芳香が漂っているかのようだ。ここには見事なまでにバルザックの内的な世界観が打ち出されている。

神秘主義の芳香を放つ、バルザックの「谷間の百合」

数あるバルザックの作品のうちこれがわたしを最も惹きつけたのは、この作品の華と神秘主義の華が甘美に重なりあっているためだろう。少なくともわたしは「谷間の百合」の魅力をそのように理解したのであった。

「谷間の百合(Le Lys dans la vallée)」の女主人公モルソフ夫人はカトリック教徒であるが他方、神秘主義哲学者サン=マルタン(ルイ・クロード・ド・サン=マルタン Louis Claude de Saint-Martin,1743 - 1803)に親昵し、その教えに薫染した人物として描かれている。

神秘主義思想はローマン・カトリシズムから見れば無論、異端思想である。「谷間の百合」は教会の禁書目録に含まれていた。

バルザックという人間が神秘主義を頭で理解したつもりになっているだけの人物なのか、そうではなくて、それを感性でも捉え得ている人物なのかは、例えば次のような箇所を読めばおおよその判断はつく。引用はモルソフ夫人の臨終に近い場面からである。

そのときの彼女からは、いわば肉体はどこかに消え去って、ただ魂だけが、嵐の あとの空のように澄みきったその物静かな顔を満たしていました。(略)そして、顔の一つ一つの線からは、ついに勝ちをおさめた魂が、呼吸とまじりあう光の波を、あたりにほとばしりださせているのです。(略)思念からほとばしり出る明るい光は、……(以下略)*1

肉眼では見えないはずのオーラや想念形態といったものを内的な視力で見る者であれば、こういった箇所を読むと、彼がそうしたものを実際に見ていたのだという感じを抱かずにはいられまい。

学者で透視家であったエマーヌエル・スヴェーデンボーリ(Emanuel Swedenborg,1688 - 1772)の著作の影響を感じさせる「セラフィタ((Séraphîta))」。バルザックは両性具有者を登場させたこの浮世離れした作品の中で、真の恋愛が如何なるものであるべきものかを追究している。

わたしたちのお互いの愛の多寡は、お互いの魂にどれほど天界の分子が含まれているかによるのです。*2

さらに同著において、 神秘主義哲学とは切っても切れない《宇宙単一論》が展開され、バルザックは数について考察する。

貴方は数がどこで始まり、どこで止まり、またいつ終わるのか知りません。数を時間と呼んだり空間と呼んだりしています。数がなければ何も存在しないと云い、数がなければ一切は唯一つの同じ本質のものになる、と云います。なぜならば数のみが差別をつけたり質を限定したりするからです。数と貴方の精神との関係は、数と物質との関係と同じで、謂わば不可解な能因なのです。貴方は数を神となさるのでしょうか。数は存在する者でしょうか。数は物質的な宇宙を組織立てるために神から発した息吹なのでしょうか。宇宙では数の作用である整除性[ディヴィジビリティ]なくしては何物も形相をとることはできないのでしょうか。創造物はその最も微細なものから最大なものに至るまで、数によって与えられた属性、すなわち量や質や体積や力によって、始めて区別がつけられるのでしょうか。数の無限性はあなたの精神によって証明されている事実ですが、その物質的な証明はまだなんら与 えられていません。数学者たちは数の無限性は存在するが証明はされないと云うでしょう。ところが信仰する者は、神とは運動を恵まれた数で、感じられるが証明はされない、と云うでしょう。神は『一』として数を始めますが、その神と数とにはなんら共通なものはありません。数は『一』によって始めて存在するのですが、その『一』は数ではなく、しかもすべての数を生み出すのです。神は『一』ですが創造物とはなんら共通点を持たず、しかもその創造物を生み出すのです。ですから数がどこで始まり、創造された永遠がどこで始まりどこで終わるかは、わたしと同様に貴方もご存じないわけです。もし貴方が数をお信じになるのなら、なぜ神を否定なさるのです。*3

「『絶対』の探究(La Recherche de l'absolu)」には近代錬金術師が登場して、《絶対元素》を追求する。バルザックはこれを執筆するにあたって、前年に完訳されたスウェーデンの化学者ベリセリウスの『化学概論』全8巻を読破し、化学者たちの協力を仰いで完成させたという。

主人公バルタザル・クラースはアルキメディスの有名な言葉「EURÈKA!(わかったぞ!)」*4と叫んで死ぬ。

「ルイ・ランベール(Louis Lambert)」に至っては、主人公ルイを借りてバルザックその人の神秘主義者としての歩みを詳述し、思想を展開させ、さらには形而上的な断章まで加えた、一種とめどもないものとなっている。

自らの思想と当時の科学を折衷させようと苦心惨憺した痕跡も窺える、少々痛々しい作品でもある。

「われわれの内部の能力が眠っているとき」と、彼はいうのだった。「われわれが休息のここちよさにひたっているとき、われわれのなかにいろんな種類の闇がひろがっているとき、そしてわれわれが外部の事物について瞑想にふけっているとき、しばしば静けさと沈黙のさなかに突然ある観念が飛び出し、無限の空間を電光の速さで横切る。その空間はわれわれの内的な視覚によって見ることができるのだ。まるで鬼火のように出現したそのキラキラかがやく観念は消え去ったまま戻ってこない。それは束の間の命で、両親にかぎりない喜びと悲しみを続けざまに味わわせるおさなごのはかない一生に似ている。思念の野原に死んで生まれた一種の花だ。ときたま観念は、勢いよくほとばしって出たかと思うとあっけなく死んでしまうかわりに、それが発生する器官のまだ未知のままの混沌とした場所に次第に姿を現わし、そこでゆらゆらと揺れている。長びいた出産でわれわれをヘトヘトにし、よく育ち、いくらでも子供が産めるようになり、長寿のあらゆる属性に飾られ、青春の美しさのうちにそとがわでも大きくなる。(略)あるとき観念は群れをなして生まれる。(略)観念はわれわれのうちにあって、自然における動物界とか植物界に似ている一つの完全な体系だ。それは一種の開花現象で、その花譜はいずれ天才によって描かれるだろうが、描くほうの天才は多分気違い扱いにされるだろう。そうだ、ぼくはこのうっとりするくらい美しいものを、その本性についてのなんだかわからない啓示にしたがって花にくらべるわけだが、われわれの内部とおなじく外部でも一切が、それには生命があると証言しているよ。*5

漸次、 こうした神秘主義思想の直接的な表現は彼の作品からなりをひそめ、舞台も俗世間に限られるようになるのだが、そこに肉の厚い腰を据え、「ルイ・ランベール」で仮説を立てたコスミックな法則を透視せんとするバルザックの意欲は衰えを知らなかったようだ。

以上、「谷間の百合」「セラフィタ」「『絶対』の探求」「ルイ・ランベール」の順に採り上げたが、完成は順序が逆である。神秘主義的傾向を湛えた4作品のうちでも、わたしが『谷間の百合』に一番惹かれたのは、バルザックの思想が女主人公に血肉化された最も滋味のあるものとなっているからだろう。

幼い頃から神秘主義的な傾向を持ちながら、そのことを隠し、まだ恥じなければならないとの強迫観念を抱かずにはいられない者にとって、バルザックの名は母乳のようにほの甘く、また力そのものと感じられるのだ。小説を執筆しようとする時、強い神秘主義的な傾向と、これを抑えんとする常識とがわたしの中でせめぎあう。こうしたわたしの葛藤には、当然ながら時代の空気が強く作用しているはずである。

ブラヴァツキーに結実した神秘主義の流れ

バルザックが死んだのは1850年のことであるが、彼が「あら皮(La Peau de chagrin)」(この作品もまた神秘主義的な傾向の強い作品である)を書いた年、1831年にロシアの貴族の家に生まれたヘレナ・ペトロヴナ・ブラヴァツキー(Helena Petrovna Blavatsky、1831 - 1891)は、《秘められた叡智》を求めて世界を経巡った。インド人のアデプト*6が終生変わらぬ彼女の守護者であり、また指導者であった。

インドの受難は深く、西洋では科学と心霊現象とが同格で人々の関心を煽り、 無神論がひろがっていた。ブラヴァツキーは神秘主義復活運動を画する。アメリカ、インド、イギリスが運動の拠点となった。

H.P. Blavatsky sitting with her sister Vera de Zhelihovsky.

Standing behind are Vera (H.P.B.'s niece) with her husband Charles Johnston and Henry S. Olcott

London, October 1888

出典:Wikimedia Commons

なぜ、ロシア出身の女性の中に神秘主義がかくも鮮烈に結実したのかは、わかるような気がする。

ロシアの土壌にはロシア正教と呼ばれる正教系のキリスト教が浸透している――ロシア革命が起きるまでロシアの国教であった――が、正教にギリシア哲学とオリエント神秘主義の融合したヘレニズム時代の残り香があることを思えば、東西の神秘主義体系の融合をはかるにふさわしい媒介者がロシアから出たのも当然のことに思える。

追記:ロシア思想界にはバラ十字系フリーメーソンの強い影響のあることが、トルストイ『戦争と平和』を研究する中でわかった。エッセー 82 を参照されたい。(2018年10月17日、筆者)

大きな碧眼が印象的な獅子にも似た風貌、ピアノの名手であったという綺麗な手、論理的で、素晴しい頭脳と火のような集中力と豊潤な感受性に恵まれたブラヴァツキーはうってつけの媒介者であった。

彼女には哲学的な論文のシリーズの他に、ゴシック小説の影響を感じさせる『夢魔物語』と題されたオカルト小説集があり、日本が舞台で山伏の登場する1編が収録されている。

彼女の小説を読みながらわたしは何度も、映像的な描写に長けたゴーゴリの筆遣いを思い出した。また内容の深刻さにおいてロシア正教作家であったドストエフスキーを、思考の清潔さにおいてトルストイを連想させる彼女の小説には、ロシア文学の強い香がある。

ブラヴァツキーは大著『シークレット・ドクトリン』の中で、バルザックのことを「フランス文学界の最高のオカルティスト(本人はそのことに気付かなかったが)」*7といっている。

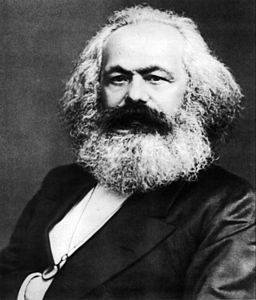

史的唯物論を基本的原理とするマルクス

このブラヴァツキーより少し前に生まれ、少し前に死んだ重要な思想家にカール・マルクス(カール・ハインリヒ・マルクス Karl Heinrich Marx,1818 - 1883)がいる。

Karl Marx

出典:Wikimedia Commons

一世を風靡したマルクス主義の影響がどれほど大 きいものであったか、そして今なおどれほど大きいものであるかを知るには、世界文学史を一瞥すれば事足りる。

史的唯物論を基本的原理とするマルクスが世に出たあとで、文学の概念は明らかに変わった。

わが国では、第二次大戦後のGHQの占領政策によってマルクス主義の影響力が高まった。公職追放によって空きのできた教育、研究、行政機関などのポストにフランクフルト学派の流れを汲むラディカルなマルキストたちが大勢ついたといわれる。

従来バルザックは最もすぐれた近代社会の解説者とのみ認められ、「哲学小説」 は無視せられがちであり、特にいわゆる神秘主義が無知蒙昧、精神薄弱、一切の社会悪の根源のようにみなされている現代においてその傾向が強かろうと想われるが、バルザックのリアリズムは彼の神秘世界観と密接な関係を有するものであり、この意味においても彼の「哲学小説」は無視すべからざるものであることをここで注意しておきたい。

昭和36年に東京創元社から上梓された『バルザック全集 弟3巻』における安土正夫氏の解説からの引用である。解説にあるような昭和36年当時の《現代》を用意したのは、誰よりもマルキストたちであった。

エンゲルスは、バルザックが自分の愛する貴族たちを没落の運命にあるように描いたというので彼を〈リアリズムの最も偉大な勝利の一つ〉と賞賛した。バルザックが自らの《階級的同情》と《政治的偏見》を殺して写実に努めたこと、また、そうした先見の明を備えたリアリスティックな精神を誉めたのである。

わたしなどにはわかりにくい賞賛の内容だが、それ以降バルザックは、マルキストたちの文学理論――リアリズム論――にひっぱりだことなる。次に挙げるゴーリキー宛のレーニンの手紙なども、わたしには不可解な内容である。だが、宗教を民衆のアヘンと見るマルクスのイデオロギーに由来するこの神の イメージは――階級闘争うんぬんを除けば――今では、日本人の平均的な神の概 念といってよい。

神は社会的感情をめざめさせ、組織する諸観念の複合体だというのはまちがいです。これは観念の物質的起源をぼかしているボグダーノフ的観念論です。神は( 歴史的・俗世間的に)第一に、人間の愚鈍なおさえつけられた状態、外的自然と階級的抑圧とによって生みだされた観念、このおさえつけられた状態を固定させ、階級闘争を眠り込ませる観念の複合体です。*8

神という言葉には人類の歴史が吹き込んだおびただしいニュアンスが息づいて いるにも拘らず、この問題をこうも単純化してしまえるのだから、レーニンはそ の方面の教養には乏しかったと思わざるを得ない。

神秘主義は、宗教自身の自覚のあるなしは別として、諸宗教の核心であり、共通項である。従って、マルキストによって宗教に浴びせられた否定の言葉は何よりも神秘主義に向けられたものであったのだ。

マルクス主義の鬼子に冒される日本文学

マルキストたちが招いた文学的状況は、今もあまり変わってはいない。

日本には今、心霊的あるいは黒魔術的とでも言いたくなるような異様なムードが漂っている。娯楽の分野でも、事件の分野(サリン事件、酒鬼薔薇事件)でも、純文学の分野ですら、こうしたムードが遊戯的に好まれるのである。

言葉の中身りも、まず声、息のつぎ方、しぐさ、コトバの選び方、顔色、表情、まばたきの回数……などを観察する。するとその人の形がだんだん浮かんでくる。オーラの色が見えてくる。/彼のオーラは目のさめるような青だった。/風変わりな色だったが、私は彼が好きだった。/「また、おまえ、変なモノ背負っているぞ」/「重いんです。なんでしょう」/「また、おまえ、男だぞ」/「また男……って、重いです」/私は泣きそうになった。/(略)/「前のは偶然くっついただけだから簡単に祓えたけど、今度のは生霊だからな。手強いぞ」/笑いだしたいほど、おもしろい。ドキドキする。/「おまえ、笑いごとかよ。強い思いは意を遂げるって、前に教えたろう?」/わたしは彼がしゃべったことは一字一句違えず記憶していた。しぐさや表情や感情を伴って、すべての記憶がよみがえるのだ。/殺したいぐらい怒ると、わずかな傷でも死んでしまうことがあるって、言った」/「同じことだよバカ」/彼が心配しているのがわかってうれしくなった。若い女はどこまでも脳天気である。わたしの悩みは、彼が愛してくれる

かどうかだけだった。/彼はその日の夕方、ホテルで私を抱いてくれた。/冷たい体を背負っているよりは、あたたかい下腹をこすり合わせながら彼のものを握りしめているほうがずっと楽しい。私の穴に濡らした小指を入れたり、口の中に互いの下を押し込んだり。*9

このような文章は、神秘主義が涙ぐましいまでに純潔な肉体と心の清らかさを強調し、清らかとなった心の力で透視したオーラをどれほど敬虔に描写しようとするものであるかを知る者には、甚だ低級でいんちきなシロモノとしか映らないだろう。

現代のこうした風潮は、マルクス主義が産んだ鬼子といってよい。神秘主義が 〈無知蒙昧、精神薄弱、一切の社会悪の根源のようにみなされている〉ことからきた社会的弊害なのだ。

つまり、そのような性質を持つものを神秘主義と見なすようになったことからくる混乱があるのである。時を得て世界にひろがったマルクス主義のその貴重な側面を否定しさることはできない。だからこそこの問題は、今こそ充分に検討されるべきではないだろうか。

マダムNの覚書、2008年11月 3日 (月) 19:28

*1:バルザック(石井晴一 訳)『谷間の百合』、新潮社(新潮文庫)、昭和48年、pp.406-407

*2:バルザック(蛯原徳夫訳)『セラフィタ』、角川書店(角川文庫)、平成元年再版、p.29

*3:(バルザック、蛯原訳、平成元年)『セラフィタ』p.29

*4:(水野亮訳)『バルザック全集 第6巻』、東京創元社、平成7年第7版、p.180

*5:(加藤尚宏・水野亮訳)『バルザック全集 第21巻』(水野訳)「ルイ・ランベール」、東京創元社、1994・第7版、pp.264-265

*7:H・P・ブラヴァツキー(田中恵美子&ジェフ・クラーク訳)『シークレット・ドクトリン 宇宙発生論(上)』、神智学協会ニッポン・ロッジ、1989、p.281

*8:川口浩・山村房次・佐藤静夫『講座文学・芸術の基礎理論〈第1巻〉マルクス主義の文学理論)』(山村)第2部、汐文社、1974