44 ヴァージニア・ウルフの知性美と唯物主義的極点

出典:Pixabay

ヴァージニア・ウルフはフェミニズムの先駆者として、また「意識の流れ」という手法を用いた知性派の小説家として知られている。

少女時代に性的虐待を受けたことが原因となって精神病を発症し、自殺したことでも知られているだろう。

- フェミニズムの先駆者とされるヴァージニア・ウルフ

- 作品に感じられる、ある制限及び限界

- 子供時代

- 精神病の発症、結婚、戦争

- 悲痛な思いが伝わってくる、美しい遺書

- キルトのような小説

- ブルーズベーリー・グループへの参加

- フェミニズム運動の聖典となった『自分だけの部屋』

- 異色作『オーランドー』のモデルとなったヴィタ

- 創作手法となった、W・ジェームズの心理学概念「意識の流れ」

- 心霊現象研究協会の会長を務めたジェームズ

- 唯物論的知的流れ作業の果てに倒れたウルフ

フェミニズムの先駆者とされるヴァージニア・ウルフ

ナイジェル・ニコルソン(市川緑訳)『ヴァージニア・ウルフ』(ペンギン評伝双書 - 岩波書店、2002年)を読んだ。作品の評論的な部分は少ないが、ヴァージニア・ウルフという人物を知る上では好著だと思う。

ただ、落合恵子のあとがきが本の最後を飾っているのが不釣り合いである。ヴァージニア・ウルフはフェミニズムの先駆者として有名であるが、落合恵子のフェミニズムとは本質が異なるという印象を受ける。

ヴァージニア・ウルフのフェミニズムは人類全体を高めるためのものだという美しさを感じさせるが、落合恵子のフェミニズムには人類をオスとメスとに先祖返りさせるような性質があるように思う。

落合恵子のあとがきから感じられるのは、オスが得ている特権に対する告発とその特権を奪いたいという目的意識で、単純ないいかたをすれば奪い合いの印象を与えるものであって、それ以上の崇高な意識が感じられない。彼女の政治活動にもそれはいえることではないだろうか。

Lytton Strachey and Virginia Woolf.

出典:Wikimedia Commons

作品に感じられる、ある制限及び限界

ヴァージニア・ウルフの作品から、わたしは何か制限及び限界のようなものを感じていた。シモーヌ・ヴェイユに感じた制限及び限界とどこか共通点があるような気もしていた。

ヴァージニアの宿痾であった精神障害という病気から来た制限及び限界とは別の何か思想的な性質のもので、それがなんであるかはわからなかった。

が、夏目漱石に影響を及ぼしたウィリアム・ジェームズの問題点を探る中で、彼の思想の問題点に気づいた今、「意識の流れ」という手法を接点としてヴァージニアがウィリアム・ジェームズのどんな影響を受けたのかを調べる必要があると考えた。

シモーヌ・ヴェイユがルネ・ゲノンの影響を受けていたことを知ってある謎が解けたように(エッセー24、25を参照されたい)、何かがわかるかもしれないと考えたのだった。

Virginia Woolf

1927年頃

出典:Wikimedia Commons

子供時代

ヴァージニア・ウルフ(西崎憲訳)『ヴァージニア・ウルフ短篇集』(ちくま文庫 - 筑摩書房、1999)の解説によると、アデリーン・ヴァージニア・スティーブンは1882年1月25日ヴィクトリア朝の中流上層に生まれた。

父レズリー・スティーヴンは作家・批評家で『十八世紀英国思想史』を著した。母ジュリア・ジャクソンは美貌で有名で、エドワード・バーン・ジョーンズの絵のモデルを務めたりした。

ヴァージニアは両親の4人の子供のうち3人目で、上からヴァネッサ、トビー、ヴァージニア、エイドリアンの順である。

両親は再婚で、父にはローラという連れ子がいた。ローラは精神薄弱児であった。母にはジョージ、ジェラルド、ステラという連れ子がいた。10名の大家族で、父の仕事柄さまざまな詩人や作家や画家がスティーブン家を訪れたという。

ナイジェル・ニコルソン(市川緑訳)『ヴァージニア・ウルフ』(ペンギン評伝双書 - 岩波書店、2002)によると、詩人、作家ではメレディス、ヘンリー・ジェームズ、テニスン、マシュー・アーノルド、ジョージ・エリオットが父の友人だった。

しかし、ヴァージニアは6歳ごろから十代後半まで異父兄ジェラルドから性的虐待を受けた。ジョージからも同様の扱いを受けたとされる。

ヴァ―ジニアと彼女の姉は当時の風習からか男の子たちとは違って学校へは行かされず、両親、家庭教師から教育を受け、父の書斎の本を沢山読んだ。

ヴァージニア・ウルフ(神谷美恵子訳)『ある作家の日記』(ヴァージニア・ウルフ‖コレクション - みすず書房、1999)解説の「ウルフの略伝」によると、「ウルフの父レズリー・スティーヴンは初め聖職者への道に入ったが、のちに不可知論者となり、自分の子どもたちにも洗礼をうけさせず、一切宗教教育を施さなかった」*1という。

精神病の発症、結婚、戦争

ヴァージニアの精神病が発症したのは1895年に13歳で母を喪った後であった。病相としては神谷の解説の「ウルフの病について」によれば、「罪障感、抑うつ、自殺企画、拒食、幻覚、妄想その他種々な身体症状を伴ううつ状態か、または異常に愉快になり、昂奮して誇大妄想や荒々しい行為などを示す躁状態に陥るものだったが、数ヶ月後または数年後にすっかり正常に復し、ふつうの生活ができるようになる。この正常な期間は中間期とよばれていて、ヴァージニアの作品も、主としてこの中間期に書かれている」*2という。

1912年にヴァージニアと結婚したレナード・ウルフによれば、ヴァージニアは「一生のうち四回、この病の大きな波におそわれた」*3。

ナイジェル・ニコルソン(市川緑訳)『ヴァージニア・ウルフ』(ペンギン評伝双書 - 岩波書店、2002)によると、ヴァージニアに精神病との診断が下されたのは1913年だった。

彼女の強い理性と荒れ狂う妄想とが戦ったが、理性が妄想に組み伏された。言葉遣いが乱暴になり、ひどい頭痛に襲われ、奇妙な声が聞こえ、眠れず、食べようとしなかった。一九一三年の三ヶ月、事態は悪化するばかりで、ついに精神病との診断が下され、レナードは彼女が二年前にいたことのあるトウィッケナムの療養所にふたたび送ったほうが賢明だと考えた。*4

1915年2月にヴァージニアはまた精神錯乱に陥った。最悪といえるようなものだった。不眠症と食事拒否だけではすまず、レナードが「悪夢のような狂乱と絶望と暴力の世界」と表現するような状態に陥ったのだった。

自分でそうと意識できるような精神不調の境界を越えてしゃべりまくるという狂気の状態へ突入したのである。彼女は、支離滅裂なことを間断なく、時には何時間も、意識を失うまでしゃべり続けた。彼女が彼に話しかけることはなく、ののしるだけだった。(略)彼らは、まだ狂っているヴァージニアをホーガス・ハウスに移動させた。そして、なんとか四人の住み込みの看護人をつける費用を捻出した。*5

1915年9月にアッシャムに戻って来られ、リハビリテーションを始めた。ヴァージニアの狂気の発作はレナードに大きな精神的打撃をもたらし、政治ジャーナリストとして国際関係においては権威となっていた彼がヨーロッパでの戦争の勃発にほとんど気づいていなかったほどだった。

第二次大戦が始まった。ドイツ軍の侵攻の脅威の中、レナードはユダヤ人であり――ユダヤ人に対してヴァージニアは複雑な感情を持っていたようである――、反ナチ活動をしていたために二人共ゲシュタポに捕われたときのために致死量のモルヒネを常備していた。

ロンドンの二つの家が崩壊し、サセックス州ロドメルのモンクス・ハウスで最晩年となる1941年の数ヶ月を過ごした。

ヴァージニアは3通の遺書を残した。レナード宛の遺書を書いてからも十日間生きていたという。3月18日にずぶぬれで帰ってきて、間違って水路に落ちたといった。

3月28日、「正午頃、ウーズ川まで半マイル歩き、毛皮のコートのポケットに大きな石を詰め込み、水中に身を投げた。彼女は泳げたが、強いておぼれるよう務めた。恐ろしい死であったに違いない」*6。59歳だった。

悲痛な思いが伝わってくる、美しい遺書

レナードにヴァージニアが宛てた最後の手紙は悲痛だが、ヴァージニアの人となりをよく表していると思うので、引用しておく。

火曜日

最愛の人へ。私は狂っていくのをはっきりと感じます。またあの大変な日々を乗り切れるとは思いません。今度は治らないでしょう。声が聞こえ始めたし、集中できない。だから最良と思えることをするのです。あなたは最高の幸せを与えてくれました。いつでも、私にとって誰にもかえがたい人でした。二人の人間がこれほど幸せに過ごせたことはないと思います。このひどい病に襲われるまでは。私はこれ以上戦えません。私はあなたの人生を台無しにしてしまう。私がいなければあなたは仕事ができる。きっとそうしてくれると思う。ほら、これをちゃんと書くこともできなくなってきた。読むこともできない。私が言いたいのは、人生の全ての幸せはあなたのおかげだったということ。あなたはほんとに根気よく接してくれたし、信じられないほど良くしてくれた。それだけは言いたい。みんなもわかっているはずよ。誰かがわたしを救ってくれたのだとしたら、それはあなただった。何もかも薄れてゆくけど、善良なあなたのことは忘れません。あなたの人生をこれ以上邪魔しつづけることはできないから。

私たちほど幸せな二人はいなかった。*7

キルトのような小説

ヴァージニアの作品には短文も長文もあるが、同じような形式で書かれていることが多い。散文詩というべきなのか、詩的な散文というべきなのか、いずれにしてもストーリーを重視しない詩のような文体で綴られ、「意識の流れ」という手法が用いられている。

今回ヴァージニアの数編の作品を再読し、彼女の作品からは流れるような、とりとめのない印象を受けたが、よく読むと、断片を縫い合わせたパッチワークキルトを連想させられるところがあった。

物事の描写に強弱がない。例えば一個の果実の落下も、戦争のような重大な社会現象も均等の重さでもって描かれるという風に。情報を無意識的に優先順位をつけて選択している凡人の意識からすれば、創作上の意識的な作業によるものだとはいえ、これは大変独創的なことであるし、また不自然なことでもある。

キルトはどんどん仕上がっていく。ある限定された空間を埋め尽くさんばかり。

分析の確かさや機知の閃きから躍動感や浄化のイメージが生まれるけれど、全体にどこか演技がかっているといおうか、書き割り風だ。若いころに比べると読者としてより自然体となったせいか、読んでいて息苦しさを覚えた。

日記でもそうした向きがある。こうした精緻であり、刺激的であると同時に単調でもあるような独特な思考傾向の中からこそ、評伝の著者であるナイジェル・ニコルソンが九つだったときにヴァージニアから受けたようなユニークな質問も出てくるのだろう。

「子どもでいるってどんな感じ?」 *8

ブルーズベーリー・グループへの参加

ところで、わたしは評伝を読むとき、次のことを知りたいと思っていた。

- ヴァージニアの狂気の発作とはどのようなものだったのか。

- 性的虐待を受けたというが、相手は誰でどんな虐待内容だったのか。

- ブルームズベリー・グループのメンバーたちとその活動。

- 友人関係を超えた母とも、恋人ともいえる女性だったというヴィタ・サックヴィル=ウェストとはどんな人物なのか。

上二つについては、既に見ていった。

ブルームズベリー・グループについては、ウィキペディアから引用したほうが手っ取り早い。

ブルームズベリー・グループは、1905年から第二次世界大戦期まで存在し続けたイギリスの芸術家や学者からなる組織である。

もともとは、姉妹であるヴァネッサ・ベルとヴァージニア・ウルフを含む4人のケンブリッジ大学生によって、結成された非公式な会合がきっかけであり、メンバーたちの卒業後もこの集いは存続した。

(略)

ブルームズベリー・グループの意見や信念は第二次世界大戦を通して話題を呼び、広く非難されたが、次第に主流となりそれは終戦まで続いた。ブルームズベリー・グループのメンバーであった経済学者ジョン・メイナード・ケインズの著作は経済学の主要な理論となり、作家ヴァージニア・ウルフの作品は広く読まれ、そのフェミニズムの思想は時代を超えて影響を及ぼしている。他には伝記作家リットン・ストレイチー、画家のロジャー・フライ、作家のデイヴィッド・ガーネット、E・M・フォースターがいる。また早くから同性愛に理解を示していた。イギリスの哲学者で熱心な反戦活動家であったバートランド・ラッセルも、このグループの一員と見なされることがある。

ブルームズベリー・グループは組織一丸となっての活動成果よりも個々人の芸術的な活動成果が主に評価されているが、20世紀の終わりが見えた頃から、組織内での複雑な人間関係が、学問的注目を集め研究対象となっている。*9

ブルームズベリーとは場所である。

出典:Pixabay

要は両親亡き後、ブルームズベリーのゴードン・スクエア46番地に引っ越したスティーブン家の兄トービーがケンブリッジの友人たちを連れてくるようになり、その集まりにはスティーブン姉妹もいたのだった。

彼らはまじめな若者の集まりで、ブルーズベリーでの討論会は当初はケンブリッジでのセミナーの延長のようなものだった。彼らは新聞記事を互いに読み聞かせ、真理や美といった抽象的な理念を論じ合った。出されるものといえばココアやわずかなウィスキーだけだったが、それが彼らに買える全てであった。ケンブリッジとの違いは女性が二人いることだった。*10

メンバーに、経済学者ケインズがいることに注目してしまう。こうしたブルームズベリーにおける知的で軽妙な集まりが社会に影響を及ぼすようになったということのようである。

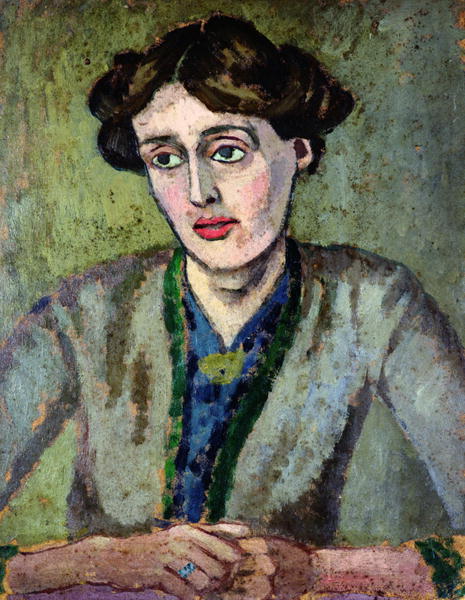

ロジャー・フライ,ヴァージニア・ウルフの肖像(1917年頃)

出典:Wikimedia Commons

ヴァージニアは兄たちの自由な雰囲気に溶け込んでおり、物を書く場にも恵まれているという風で、ヴィクトリア朝の中流上層階級から出なくとも作家として知的扇動できる境遇にあった。

ヴァージニアのフェミニズムには性的虐待という悲痛な体験から出た部分と、当時の女性としては環境的に恵まれている部分とから出た要素があるのではないかと思う。彼女はいわゆる社会活動家という感じではない。

作家として女として人間として思ったことを自然体で主張したところ、その主張が時宜を得ていたため、世に受けた――という感じを評伝からは受ける。

ブルームズベリーの先駆者の一つとして、フェビアン協会が挙げられている。ヴァージニアと比較すれば、のちに神智学協会第二代会長となったアニー・ベサントのフェビアン協会での活動のほうが抑圧されていた労働者側に徹底して立とうとした情熱と心情の純粋さでは勝っている気がする。

フェミニズム運動の聖典となった『自分だけの部屋』

ヴァージニア・ウルフ(川本静子訳)『自分だけの部屋』(みすず書房、2013・新装版)の本のカバー裏面には次のように書かれている。

「女性が小説なり詩なりを書こうとするなら、年に500ポンドの収入とドアに鍵のかかる部屋を持つ必要がある」(V・ウルフ)

講演の草稿が元となったこのエッセーは、フェミニズム運動にとって大変有名な本なのである。

わたしの読後感は時代の変化によるものなのか、自身の変化によるものなのか、若いころに読んだときとは違ってきている。昔は漠然とした疑問を覚えた程度だった。わたしの母が社会で働く女性だったから、あまり興味が湧かなかったのかもしれない。

今、ヴァージニアの主張をその通りとは思うが、そのような環境で書かれる作品は年に500ポンドの収入とドアに鍵のかかる部屋の傾向を帯びると思えるし、ある意味で、そのような女性は男性だと思うのである。

勿論、女性の環境を向上させることは大事であるが、社会に出て働くことが好きな女性も本当なら家庭に入りたい女性も、育児を他人にほぼ丸投げして社会で働かざるをえない現代日本の異常な状況を見るとき、フェミニズム運動の方向性に疑問が湧くのである。

家庭に入った女性たちがどれだけ暮らしを多彩なものにし、弱いものを保護し助け、貴重な文化の継承をなしてきたことか。こうした業績は無視されるべきでも軽んじられるべきでもない。

ヴァージニアの知性美は彼女の政治がかった意見以上の発言力を持ち、両性の相克を遥かに凌駕している。一方、社会改良だけではどうにもならないと悟ったベサントは人類の根源的なテーマを求めて神智学へ向かった。

この時代の女性達は行動面で、動的であれ静的であれスケールが大きく、徹底している。

異色作『オーランドー』のモデルとなったヴィタ

ヴァージニアのような知性の勝った乾いたタイプはヴィタのような潤いのある女性を必要としたようだ。

ヴィタ・サックヴィル=ウェストは評伝『ヴァージニア・ウルフ 』を執筆したナイジェル・ニコルソンの母だった。ヴァージニアの異色作『オーランドー』のモデルとなった女性である。

Vita Sackville-West

出典:Wikimedia Commons

ヴィタはといえば、あるときは大いに大胆だが、次の瞬間には非常に内気になる性格で、十歳年上のヴァージニアに恋する半面、彼女を恐れてもいた。ヴィタにとってブルームズベリーは頭がよすぎるうえ、故意に威圧感を与えていると感じられた。*11

ヴィタは魚座ではないかと思って調べたら1892年3月9日に生まれ、1962年6月2日に亡くなっているから、やはり魚座である。

わたしも魚座で、獅子座上昇宮に天王星が入り、水星と金星が水瓶座に入っているから、魚座のヴィタの気質も水瓶座のヴァージニアの気質もどちらもわかる気がするのである。

ヴィタも作家・詩人であったからヴァージニアの物の考え方は新鮮であっただろうし、自分より十歳年上であったとはいえ人間的にはどこか不器用な彼女を庇護してやりたいような母性愛が湧いたに違いない。

ヴィタは恋多き人であったようだが、戦争の中で親密さが復活した。ヴィタがロドメルまで車を走らせてヴァージニアに最後に会ったのは2月17日だった。

ヴィタに捧げられ、変装した彼女のいろいろな写真入りで1928年に上梓されたヴァージニアの小説『オランドー』。

ジェンダーをテーマとする学術研究の対象によくなるらしいので、簡単に触れておくと、『オーランドー』は男性として生まれたオーランドーが7日間の昏睡後に女性へと変身し、やがて女性としての自覚と歓びに目覚め、完全に女性としての人生を全うしていくという物語である。

当時はこのような変身はあくまでファンタジーであったが、現代では手術によって性転換することで、オーランドーのように生まれたときとは異なる性として生きる人も珍しいことではなくなった。

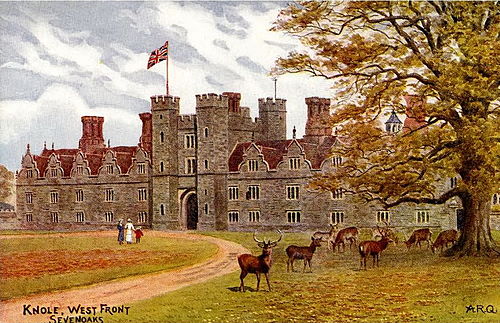

もっとも、このファンタジーは、女であったがために父サックヴィル卿の形見の――ケント州セヴノークスにある――ノールの邸宅を継げなかったヴィタを慰めるために書かれたのだという。

West Front, Knole, Sevenoak

1910

Alfred Robert Quinton (1853–1934)

出典:Wikimedia Commons

性転換といえば、魚などで見られることのある性転換は雌雄同体の様式の一つとされる。

神秘主義では魂は両性具有とされ、人間は男女どちらにも生まれ変わる。欠けている要素を学んで吸収してバランスを取り戻すために、どちらかの性を選んで生まれてくるとのだという。神秘主義者であるわたしは、前世では男性の年取った修行者として死んだという自覚があるからこそ、粛々として女性として生きている。オーランドーのように女性を謳歌しているというよりは、前世で理解しなかった女性の人生について今まさに学んでいるのだ……という感慨深いものがある。

主婦業こそ、前世で男性性に傾きすぎたバランスを回復するための最も有益な修行となりうるということを今では自覚している。いざ社会に出るときになって就職の邪魔立てをするかのように母が倒れ、共稼ぎをするにはなかなか条件が整わず、作家になって社会的な活躍ができないのもそのためだ――などというつもりはないが。

創作手法となった、W・ジェームズの心理学概念「意識の流れ」

前述したように、ヴァージニア・ウルフは「意識の流れ」という手法を用いた。「意識の流れ」とは、ウィリアム・ジェームズの心理学概念、心理学用語である。それがどんな考えかたで、文学的手法としてどんな使われかたをしてきたのかを、ウィキペディアから引用する。

意識の流れ(いしきのながれ、英: Stream of consciousness)とは、米国の心理学者のウィリアム・ジェイムズが1890年代に最初に用いた心理学の概念で、「人間の意識は静的な部分の配列によって成り立つものではなく、動的なイメージや観念が流れるように連なったものである」とする考え方のことである。 (略)

この「意識の流れ」の概念は、その後文学の世界に転用され、「人間の精神の中に絶え間なく移ろっていく主観的な思考や感覚を、特に注釈を付けることなく記述していく文学上の手法」という文学上の表現の一手法を示す言葉として使用されて文学用語になった。 *12

ヴァージニアの父の仕事関係でスティーブン家を訪れていたヘンリー・ジェームズは、ウィリアム・ジェームズの弟で、ヘンリーは、『デイジー・ミラー』『ある婦人の肖像』『ねじの回転』などで有名な、心理主義小説の先駆者とされる作家である。

アメリカ哲学の創始者といわれ、その影響は哲学、心理学、生理学、文学など多岐に及ぶとされるウィリアム・ジェームズ。

ウィリアム・ジェームズの代表作は、1906年11月および12月ボストンのロウエル学会、1907年1月ニューヨークのコロンビア大学において講述された講義録『プラグマティズム』である。

プラグマティズムが何であるかは、ウィリアム・ジェームズ(桝田啓三郎訳)『プラグマティズム』(岩波文庫 - 岩波書店、2010・改版)からの以下の引用にいい表されていると思う。

「一つの観念ないし信念が真であると認めると、その真であることからわれわれの現実生活においていかなる具体的な差異が生じてくるであろうか? その真理はいかに実現されるであろうか? 信念が間違っている場合に得られる経験とどのような経験の異なりがでてくるであろうか? つづめて言えば、経験界の通貨にしてその真理の現金価値はどれだけなのか?」

プラグマティズムは、この疑問を発するや否や、こう考える。真の観念とはわれわれが同化し、努力あらしめ、確認しそして験証することのできる観念である。偽なる観念とはそうできない観念である。これが真の観念をもつことからわれわれに生ずる実際的な差異である。したがってそれが真理の意味である。それが真理が真理として知られるすべてであるからである。*13

現金価値という言葉が出てくるあたり、アメリカの哲学らしいともいえるが、わたしにはここでジェームズが馬脚を露わしたように感じられた。過去の哲学が最新科学ではないといって非難しているかのようだ。

験証とは、検証、実験の結果に照らして仮説の真偽を確かめることだが、最新の実験装置で験証できる観念だけが真の観念である、とジェームズはいっていることになる。

つまりそのときの科学で解明できることだけが真で、それ以外の仮説は全て偽ということになるわけだ。神秘主義者の論考はそうやって切り捨てられたりするわけだが、それはつまり、哲学を科学に限定してしまうという話になるのではないだろうか。しかし、科学が仮説によって成り立っているところから考えると、ジェームズの主張は本当に科学的というわけでもない。

心霊現象研究協会の会長を務めたジェームズ

1882年に心霊現象の研究と検証を目的とした研究機関SPR(英国心霊現象研究協会)、1885年にはウィリアム・ジェームズらによってASPR(米国心霊現象研究協会)が設立された。ジェームズは、1894年から1895年にかけてSPR会長を務めた。

SPRは、近代神智学運動の母とされるブラヴァツキーがオルコット、ジャッジと共に創立した神智学協会から派生した会だったが、神智学協会にとっては鬼子のような存在となり、1885年12月、ホジソンによるサイキック調査報告書を公表してブラヴァツキーに汚名を着せ、神智学協会の社会的信用を失墜させた。

1977年、SPRの別のメンバー、ヴァーノン・ハリソンの学術的論文によってホジソンのリポートは出鱈目であったことが証明されたのだが、SPRの「ホジソン報告」の影響は現在にまで及んでいる(エッセー 46 を参照されたい)。

ウィリアム・ジェームズは超常現象について、「それを信じたい人には信じるに足る材料を与えてくれるけれど、疑う人にまで信じるに足る証拠はない。超常現象の解明というのは本質的にそういう限界を持っている」*14と発言し、コリン・ウィルソンはこれを「ウィリアム・ジェームズの法則」と名づけたそうだ。

このウィリアム・ジェームズの法則、わたしには意味がわからない。信じるとか信じないといったことが、事の真偽に何の関係があるのだろう?

自分にはわからないことを端から色眼鏡で見たり、否定したりする態度が科学的だとはわたしには思えない。わからないことをわからないこととして置いておく態度こそ科学的といえるのではないだろうか。

ブラヴァツキーを誹謗中傷する人々は、コリン・ウィルソンの著作の影響を受けて引用していることが多い。

わたしが怪訝に思うのは、ウィリアム・ジェームズのような哲学者を会員として持ちながら、なぜSPRはブラヴァツキーの著作について、学術的な論文を書かなかったのかということである。

もっとも、『ブラグマティズム』で「プラトン、ロック、スピノザ、ミル、ケアード、ヘーゲル――もっと身近な人々の名前をあげることは遠慮する――これらの名前は、わが聴講者諸君の多くには、それだけの数の奇妙なそれぞれのやりそこない方を憶[おも]い出させるに過ぎないと私は確信する。もしそういう宇宙の解釈がほんとうに真理であるとしたら、それこそ明らかな不条理であろう」*15と、大哲学者たちをまず否定してかかることを何とも思わないウィリアム・ジェームズが、ろくに読みもせずにブラヴァツキーの著作を否定したことは充分考えられる。

聴衆や読者に先入観を植え付けるような態度が哲学的な態度でないことは、いうまでもない。

また、神秘主義者によって拓かれた心理学の分野*16がウィリアム・ジェームズのような唯物主義的、実利的な人物の影響を受けたことと、現代の精神医療が薬物過剰となっていることとは当然、無関係とはいえないだろうと思う。

要するに、ウィリアム・ジェームズは唯物論的価値観を高め、拡散させたのであった。

唯物論的知的流れ作業の果てに倒れたウルフ

ウィリアム・ジェームズより遥かに知的だったヴァージニアは、自分にわからないことを否定したりはしなかった。しかし、その思索は唯物論的世界に限定されていたような感じを受ける。プラトンなど読書した形跡は日記にあるが、ざっと読んだだけという印象を受ける。

生と死は頻りにモチーフとなっているが、死について書くとき、彼女はヴァージニア・ウルフ(西崎憲訳)『ヴァージニア・ウルフ短篇集』(ちくま文庫 - 筑摩書房、1999)所収「壁の染み」で書くように控えめである。

結局のところ人はここで生まれるのと同じようにあちらで生まれると推測してはなぜいけないのだろうか?*17

ヴァジニア・ウルフ(鈴木幸夫訳)『波』(角川文庫 - 角川書店、1954・初版、1989・3版、p.291)の結末のような激しい、美しい表現をとっても、彼女は思索の翼をそれ以上広げることはせずに、慎ましくこちら側に留まっている。それは思索にとって自然なことだろうか。もしかしたら、病気のために、翼を広げることが恐ろしかったのかもしれない。

死こそ敵だ。槍を構えて、若者のように髪を後ろになびかせ、印度を疾駆したパーシバルのように、わたしは死に向つて馬を乗り入れるのだ。いまこそ馬に拍車を加えるぞ。汝に向かって突進する、征服されることなく、屈服することなく、おお死よ。

*

波が渚に砕けた。*18

わたしには、ヴァージニアが工場労働者だったようなイメージが湧く。過酷な知的流れ作業の果てに倒れたのだと思える。

わたしは「詩人」と呼んでいた女友達を連想していた。象徴主義的な美しい詩を書いた彼女は意外にも唯物主義的な人で、わたしは彼女には一切神秘主義的な話ができなかった。統合失調症に高校時代から最晩年まで悩まされ、奇しくもヴァージニアと同じ59歳で逝った。*19

芸術の歓びはあちらからやってくるのではないだろうか。もっと翼を広げ、もっと享受できたはずなのに、翼を広げかけたままのつらい姿勢に終始し、あまりにも少ししか受けとらなかったヴァージニア・ウルフ。

神秘主義的に見れば、それは霊的な餓死に見える。

マダムNの覚書、2016年2月 3日 (水) 17:22

*1:ウルフ,神谷訳,1999,p.525

*2:ウルフ,神谷訳,1999,pp.522-523

*3:ウルフ,神谷訳,1999,p.522

*4:Nicoison,市川訳,2002,p.57

*5:Nicoison,市川訳,2002,pp.58-59

*6:Nicoison,市川訳,2002,p.193

*7:Nicoison,市川訳,2002,p.192

*8:Nicoison,市川訳,2002,p.1

*9:「ブルームズベリー・グループ」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2014年10月27日 (月) 22:53 UTC、URL: http://ja.wikipedia.org

*10:Nicoison,2000 市川訳,2002,p.23

*11:Nicoison,市川訳,2002,p.86

*12:「意識の流れ」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2016年8月12日 (金) 03:15 UTC、URL: http://ja.wikipedia.org

*13:ジェームズ、桝田訳,2010,pp.199-200

*14:「ウィリアム・ジェームズ」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2016年1月30日 (土) 03:31 UTC、URL: http://ja.wikipedia.org

*15:ジェームズ、桝田訳,2010,p.45-46

*16:エッセー39「魔女裁判の抑止力となった、暗黒の時代の神秘主義者たち」、詳しくは上山安敏『魔女とキリスト教』(講談社学術文庫 - 講談社、1998)を参照されたい。

*17:ウルフ,吉崎訳,1999,p160

*18:ウルフ,鈴木訳,1989,p160